Le septuagénaire Neil Young enflamme Bercy

Le septuagénaire Neil Young enflamme Bercy

Par Frédéric Potet

Le rocker canadien a joué pendant trois heures, tantôt seul, tantôt avec le groupe Promise of the Real, jeudi 23 juin à Paris face à un public transgénérationnel.

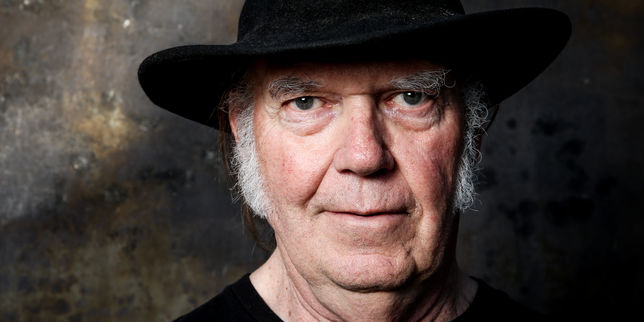

Portrait de l’auteur, compositeur et interprète canadien Neil Young, pris en mai 2016. | Rich Fury / Rich Fury/Invision/AP

Délestés d’un écot compris entre 56 et 139 euros selon qu’ils étaient debout dans la fosse ou assis en gradins « privilège », les spectateurs de l’AccorHotels Arena venus assister, jeudi 23 juin, au concert de Neil Young à Paris, ne pourront pas dire qu’ils n’en ont pas eu pour leur argent. Le rocker canadien a chanté et joué pendant près de trois heures, seul ou avec son groupe du moment, Promise of the Real. Trois heures, 25 morceaux : la performance peut également tenir de l’exploit physique pour un artiste devenu septuagénaire en novembre. Galvanisé par des musiciens ayant l’âge d’être ses enfants voire ses petits-enfants, le « Loner » a fait fi du fardeau des ans pour incendier la scène de l’ancien Palais omnisports de Paris-Bercy.

Avouons avoir craint qu’il n’en soit pas ainsi quand, un peu avant 21 heures, Neil Young vient s’asseoir derrière l’illustre piano droit, de plus en plus déglingué, qui l’accompagne depuis toujours, pour ouvrir son concert avec l’une de ses plus célèbres chansons, After The Goldrush. Démarche lente et tignasse blanche, l’homme a pris un coup de vieux. S’ensuivent à la guitare, elle aussi élimée, d’autres de ses plus grands hits – Heart Of Gold, The Needle And The Damage Done, Comes A Time… – enquillés à la manière d’un exercice obligé, afin de vite passer à autre chose.

Un orgue à tuyaux

Un orgue à tuyaux qu’on croirait sorti d’une église presbytérienne du sud des États-Unis a été installé sur le côté droit de la scène. Young entame l’un des nombreux hymnes qu’il a écrits à la nature, le bien nommé Mother Earth. On se dit alors que la soirée sera placée sous le signe du combat qu’il mène contre l’entreprise américaine Monsanto, apôtre des cultures OGM et géant des produits phytosanitaires, dont le nom va jusqu’à figurer dans le titre de son album aux airs de pamphlet, The Monsanto Years, sorti il y a un an.

Le songwriter porte un chapeau de paysan sur la tête, une chemise à carreaux et un T-shirt frappé du mot Earth – du nom de son tout dernier CD, un double album live reprenant des chansons ayant pour thème le respect de l’environnement. Une demi-douzaine d’associations prônant l’interdiction des OGM – notamment Greenpeace ou la Confédération paysanne – ont installé des stands dans le hall de l’ex-POPB. Prise d’assaut par des spectateurs dont la moyenne d’âge nous rappelle, là encore, que le rock’n’roll n’est pas né d’hier, la boutique à souvenirs garantit que les T-shirts mis en vente sont en « coton bio ». Aucun doute à avoir : à la manière de U2 et sa tournée A Conspiracy of Hope de 1986 en faveur d’Amnesty International, Neil Young va transformer la sienne en tribune politique.

Effets scéniques un peu gratuits

Erreur. La dimension pro-environnementale du concert va se limiter à des effets scéniques un peu gratuits – des faux employés de Monsanto venant asperger la scène de faux pesticides, sous les sifflets du public. Un hommage… à la campagne française est aussi rendu entre deux morceaux : « Depuis notre bus, nous avons pu voir les beaux champs et les belles fermes de votre pays. Merci de laisser vos paysages intacts », s’incline Young, co-fondateur en 1984 du festival caritatif Farm Aid portant secours aux agriculteurs américains surendettés. Le créateur de Harvest (1972) n’est toutefois pas venu pour cela. Mais pour jouer. Et offrir à son public le spectacle d’une osmose intergénérationnelle touchante, rappelant celle qu’il avait réussi à créer au milieu des années 1990 avec le groupe de grunge Pearl Jam.

Promise of the Real ne devait jusque-là sa (petite) notoriété qu’à l’origine familiale de ses deux guitaristes et fondateurs, les frères Lukas et Micah Nelson, 27 et 26 ans, fils du chanteur de country Willie Nelson (né en 1933), ami de longue date de Neil Young. Sur la scène de Bercy, la formation semble d’abord engoncée dans l’interprétation de morceaux folk-rock datant d’une époque où aucun de ses membres n’étaient nés : Out Of The Week-end, Old Man, Human Highway, Alabama, Winterlong… Neil Young a troqué sa six-cordes acoustique pour une Gretsch demi-caisse puis pour sa guitare électrique fétiche : une Gibson Les Paul raccordée à un assemblage de pédales d’effets lui conférant un son unique. Dépourvu d’une partie de son vernis, l’instrument ne date pas d’hier, lui non plus, comme en témoignent les zooms de l’écran géant.

Cavalcades électriques

La « fusion » avec Promise of the Real va alors se réaliser en prenant appui, non pas sur des chansons mythiques de Neil Young de type Southern Man ou Like a Hurricane, mais sur des cavalcades électriques de second plan, gorgées d’énergie capiteuse et de violence compulsive. Ainsi Love to Burn, de l’album Ragged Glory (1990), que le chanteur altermondialiste et son groupe vont jouer pendant plus de 20 minutes (deux fois plus que sa version en studio). D’autres titres ne figurant pas forcément dans les smartphones du public sont interprétés dans un déluge de décibels : Mansion On The Hill, Vampire Blues, Country Home…

Les solos hypnotiques de Neil Young flirtent avec l’abyme, ce qui ne les empêche pas d’être traversés d’une grande sensualité, due notamment au fait que le guitariste joue sans médiator, grattant et pinçant les cordes avec ses doigts. Une interprétation déchaînée de Rockin’ In The Free World fait (enfin) lever tout Bercy. Avant de quitter la scène, le godfather et ses jeunes musiciens forment un cercle bras-dessus-bras-dessous en sautillant comme des enfants pas mécontents de leur coup.