Des guerres et des amis autocrates : le bilan de Hollande sur l’Afrique

Des guerres et des amis autocrates : le bilan mitigé de Hollande sur l’Afrique

Par Cyril Bensimon

Le quinquennat du président français sur le continent a été marqué par une certaine continuité mais aussi un « regard lucide » sur les crimes de la France.

François Hollande a renoncé à livrer bataille pour sa réélection alors que le treillis lui va si bien. Décrié pour son incapacité à trancher et son goût immodéré du compromis, le président français a su pourtant très vite endosser des habits de chef de guerre. Le continent africain a été le premier terrain d’expression de sa politique d’intervention militaire et son ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, s’est rapidement dévoilé comme son « ministre de l’Afrique ».

Laurent Fabius n’ayant jamais prêté une attention particulière aux enjeux du sud du Sahara, préférant s’investir sur d’autres dossiers tels que le nucléaire iranien, la Syrie ou la lutte contre le réchauffement climatique, c’est donc à l’hôtel de Brienne que s’est décidée une bonne partie de la politique africaine de la France ces quatre dernières années. Pour les dirigeants et opposants de passage à Paris, l’étape de la rue Saint-Dominique est devenue au moins aussi importante que celle du Quai d’Orsay ou du 2 rue de l’Elysée où est installée « la cellule Afrique » de la présidence.

« Frapper et transférer »

Ce fut tout d’abord au Mali, en janvier 2013, où sept mois après sa prise de fonction, que François Hollande s’affirma comme le fer de lance du combat contre les groupes djihadistes. Alors qu’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et ses alliés occupaient déjà toute la partie septentrionale de cette ancienne colonie française, le président français n’hésita pas à engager la troupe dès que les forces islamistes entamèrent leur descente vers le Sud. De bonne source, le général Puga, son chef d’état-major particulier de l’époque, fut également décisif dans la célérité de la réponse. Depuis, l’opération « Serval » s’est muée en « Barkhane », une opération régionale qui compte près de trois mille hommes déployés sur la bande sahélo-saharienne, et le combat contre les groupes islamistes armés s’est poursuivi en Libye, en Syrie, en Irak, mais aussi autour du lac Tchad, où Paris appuie les armées de la région en lutte contre Boko Haram.

Moins d’un an après l’intervention au Mali, c’est au tour de la République centrafricaine de voir les soldats français débarquer sur son sol en décembre 2013. Alors que ce pays habitué des expéditions militaires françaises basculait dans une guerre civile entre rebelles de la Séléka et milices anti-Balaka, entraînant un déchirement entre la majorité chrétienne et animiste et la minorité musulmane, Paris contribua à un apaisement de la situation avec l’opération « Sangaris » – qui s’est achevée fin octobre – mais sans être en mesure de régler les problèmes de fond.

Au Mali comme en Centrafrique, la doctrine de « frapper et transférer » à des forces internationales, de l’ONU ou de l’Union africaine, a montré ses limites et témoigne des difficultés d’une puissance moyenne comme la France à maintenir ses efforts sur la durée. Le même schéma de sortie de crise – une intervention militaire la plus courte possible suivie d’une élection pour retrouver un pouvoir légitimé par les urnes – a été appuyé par Paris, mais cette recette n’a rien d’un antidote pour des Etats dont les fondations ont été vermoulues par des années de crise. Aujourd’hui, aucun de ces pays n’a retrouvé la stabilité. Pour le Mali, par exemple, un haut fonctionnaire du ministère de la défense constate, amer, qu’« on a su gagner la guerre mais pas la paix », quand un diplomate prédit : « Au Mali, on est engagé pour encore au moins dix ou quinze ans. » La décision appartient désormais à celui qui succédera à François Hollande à l’Elysée.

Une certaine continuité

Cette politique axée principalement sur des considérations sécuritaires dans ce qui constituait anciennement le pré carré français, couplée à une volonté d’étendre les relations économiques au-delà du périmètre des anciennes colonies, s’accommode mal de la défense des grands principes proclamés dans une campagne électorale. François Hollande, qui assurait qu’il « romprait avec la Françafrique en proposant une relation fondée sur l’égalité, la confiance et la solidarité », ne fut à aucun moment un tourment pour les autocrates du continent, modifiant à leur guise leur Constitution pour prolonger leur bail aux affaires. Si le président français a conservé ses amitiés de l’Internationale socialiste pour ses camarades guinéen Alpha Condé, nigérien Mahamadou Issoufou ou malien Ibrahim Boubacar Keïta, son silence au cours de l’année sur les réélections contestées du Congolais Denis Sassou-Nguesso, du Djiboutien Ismaël Omar Guelleh ou du Tchadien Idriss Déby Itno – « notre meilleur allié, jamais pris en défaut de loyauté », selon l’une des personnalités les plus influentes sur la politique française en Afrique – a été vécu comme une trahison par nombre d’opposants africains.

Jean-Marc Ayrault, depuis son arrivée à la tête de la diplomatie française en février, a bien essayé de donner une nouvelle impulsion à sa politique africaine, tâchant d’apparaître plus proche des mouvements citoyens, de contester plus ouvertement les processus électoraux viciés, mais l’image est désormais brouillée. Jean Ping, candidat malheureux à l’élection présidentielle au Gabon, n’a ainsi pas mâché ses mots pour dénoncer dans un entretien début novembre au Monde le « lâchage » dont il s’estime victime. « Nous avons l’impression d’avoir été roulés dans la farine par certains qui, aujourd’hui, s’en lavent les mains. (…) Les Gabonais sont très, très, très déçus par la France », fulminait-il, après avoir été poussé à suivre un processus légal dont le résultat semblait connu d’avance : la proclamation de la victoire du président sortant Ali Bongo.

Briseur de tabous

Enfin, si la politique africaine de François Hollande s’est inscrite dans une certaine continuité de celle menée par ses prédécesseurs, il est un point où le président français a marqué une rupture. Sans jamais prononcer des excuses officielles ou envisager des réparations financières, le chef de l’Etat s’est attaché à reconnaître une partie de la dette que la France doit à l’Afrique et des crimes qu’elle a pu y commettre. En février 2013, à Bamako devant une foule en liesse, trois semaines après le début de l’opération « Serval », il prononça ce qui restera son discours le plus ému et le plus émouvant. « Je n’oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée (…), qui est alors venu ? C’est l’Afrique. C’est le Mali. (…) Nous payons aujourd’hui notre dette à votre égard », lança-t-il à un continent qui attendait ces mots depuis fort longtemps, assurant que cette journée était « sans doute la journée la plus importante de [s] a vie politique ».

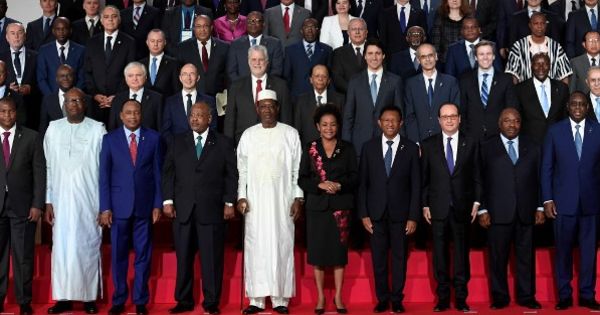

A Thiaroye, au Sénégal, là même où soixante-douze ans plus tôt, en 1944, des dizaines de tirailleurs sénégalais, 300 selon des historiens, avaient été massacrés par l’armée coloniale, il déclara sa volonté de « réparer une injustice parce que les événements qui ont eu lieu ici sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu’elle est capable de porter un regard lucide sur son passé ». Au Cameroun ensuite, il fit une reconnaissance de la participation de l’armée française à la répression contre les militants indépendantistes de l’UPC au tournant des années 1960. Enfin, ces derniers jours à Madagascar, en marge du Sommet de la francophonie, il rendit hommage « aux milliers de morts, et à tous les militants de l’indépendance (…) arrêtés et condamnés pour leurs idées. (…) Ce mouvement a soulevé l’île tout entière en 1947 et il fut brutalement réprimé par la France ».

Au cours de son mandat, François Hollande est donc apparu comme un chef de guerre et un briseur de tabous de la mémoire française. Saura-t-il utiliser ses derniers mois à l’Elysée pour se montrer plus audible sur les dérives autocratiques de certains dirigeants africains ?