La gangrène de la fausse science

La gangrène de la fausse science

Editorial. Selon une enquête du « Monde », aux côtés d’une vingtaine de médias, 10 000 revues dites « prédatrices » contribuent à construire une science susceptible de tromper les administrations, les entreprises et même parfois les institutions scientifiques.

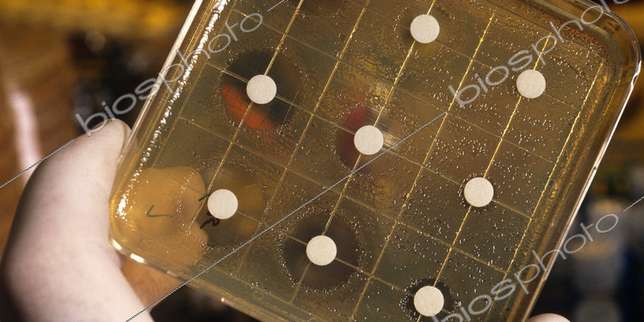

Editorial du « Monde ». C’est un mal discret qui ronge silencieusement la science, et qui s’étend avec une inquiétante célérité. Depuis un peu moins d’une décennie, des sociétés peu scrupuleuses créent à foison de fausses revues scientifiques qui acceptent de publier, moyennant finances, des travaux parfois fragiles, voire carrément frauduleux ou fantaisistes.

Aux côtés d’une vingtaine de médias écrits et audiovisuels internationaux, qui se sont coordonnés pour publier simultanément le résultat de leurs travaux, Le Monde a enquêté sur cette science contrefaite.

Celle-ci est en pleine expansion : environ 10 000 revues dites « prédatrices » contribuent à construire une science « parallèle », susceptible de tromper les administrations publiques, les entreprises, et même parfois les institutions scientifiques elles-mêmes.

Un combat légitime

Ces revues douteuses relaient parfois, en leur donnant le lustre de la scientificité, des « travaux » climatosceptiques, antivaccins, ou encore de fausses études cliniques vantant les mérites de faux médicaments. Selon des estimations récentes, cette production représente jusqu’à 2 % à 3 % de l’index de certaines grandes bases de données de la littérature savante. C’est six fois plus qu’il y a cinq ans.

Deux grands phénomènes ont nourri cette envolée. D’une part, la lutte contre le monopole des grands éditeurs scientifiques (Elsevier, Springer, etc.) et pour un accès libre aux résultats de la recherche. Porté par la communauté scientifique depuis presque deux décennies, ce combat légitime est passé par la création de nouvelles revues scientifiques, souvent de qualité, qui reposent sur le principe du « publieur-payeur » : c’est l’institution des chercheurs, qui soumettent leur travail pour être publiés, qui paie à la revue des frais de publication. En contrepartie, celle-ci s’engage à ne pas faire payer l’accès aux travaux publiés.

Ce modèle prend tout son sens lorsqu’on sait que les revues scientifiques « classiques » commercialisent à des tarifs prohibitifs les articles qu’elles publient, prospérant ainsi sur le commerce de connaissances souvent produites grâce à la recherche publique, et ralentissant ainsi la libre circulation du savoir.

Publier, toujours plus, toujours plus vite

Les éditeurs « prédateurs » ont détourné ce principe du publieur-payeur en faisant paraître complaisamment des articles qui ne sont pas préalablement expertisés (au terme de la sacro-sainte « revue par les pairs », ou peer review) tout en touchant toujours de juteux « frais de publication ».

D’autre part, les revues prédatrices prospèrent aussi grâce aux nouvelles formes d’évaluation de l’activité scientifique. Le travail des chercheurs est, de plus en plus, jugé en fonction de critères quantitatifs, et non qualitatifs. Il faut publier, toujours plus, toujours plus vite, et donc de plus en plus mal.

Cette tendance est un pousse-au-crime – en particulier dans certains pays du Sud, où des primes à la publication ont parfois été instaurées pour le personnel académique. Soumettre son travail à une revue prédatrice garantit presque toujours une publication très rapide.

Face à ce fléau, les communautés scientifiques et les gouvernements s’organisent. En France, qui n’est pas le pays le plus touché, le ministère de la recherche prend la question au sérieux et promeut des « listes blanches » de revues à privilégier. Il faut maintenant infléchir les politiques d’évaluation de la recherche vers moins de quantitatif et plus de qualitatif. Seule une prise conscience mondiale pourra rendre son intégrité à la science.