A Paris, la foire AKAA met à l’honneur les jeunes talents africains

A Paris, la foire AKAA met à l’honneur les jeunes talents africains

Par Roxana Azimi (contributrice Le Monde Afrique)

Pour sa troisième édition, la foire d’art contemporain s’est nettement bonifiée avec l’arrivée de nouvelles galeries et de jeunes artistes.

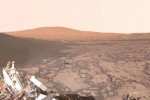

Le stand de la galerie Didier Claes à la foire AKAA. / DR

De part et d’autre de la Manche, s’agissant de l’art contemporain d’Afrique, le marché n’évolue pas au même rythme. A Londres, la foire 1:54 a connu, en à peine cinq ans, une croissance supersonique, au point de bourgeonner à New York et à Marrakech. A Paris, AKAA (Also Known As Africa), qui ouvre ses portes au Carreau du Temple le 9 novembre, fait plutôt profil bas. Annulé en 2015 au lendemain des attentats, le salon n’avait pas réussi à décoller depuis son lancement en 2016. « A Paris, le développement prend plus de temps, admet sa fondatrice Victoria Mann. Les collectionneurs français ont besoin d’être sûrs qu’il ne s’agit pas d’un feu de paille, d’une mode passagère. Le marché parisien est plus complexe à travailler. »

Ce constat vaut aussi pour les ventes aux enchères. Seuls 30 % des acheteurs des ventes d’art africain contemporain organisées par la maison Piasa sont français. « Il faut vraiment mener un travail de pédagogie, soupire la galeriste parisienne Anne de Villepoix, qui participe pour la première fois à AKAA. Beaucoup de Français ne font pas la différence entre artistes africains ou africains américains ! »

« Une destination évidente »

Pour Marc Stanes, cofondateur de la galerie sud-africaine Ebony Curated, « les collectionneurs français sont peut-être plus conservateurs, mais ils sont solides. » Ces collectionneurs solides, la galerie Ela Espaço Luanda Arte n’en a pas vraiment croisés en 2017. Mais, pour cette enseigne angolaise, AKAA a un atout de taille : son coût. « La foire coûte moitié moins cher que 1:54, et on doit faire des choix car notre monnaie a été dévaluée de 60 % en un an », justifie son directeur, Dominik Maia Tanner. « Même si Londres est la capitale des collectionneurs, Paris reste une destination évidente pour une galerie d’Afrique de l’Ouest, observe enfin Nicole Louis-Sidney, directrice de la galerie LouiSimone Guirandou. On veut donner une deuxième chance à la foire. »

« Sans titre », d’Adjaratou Ouedraogo, 2018. Acrylique, pigments, pastels sur papier, 51,5 x 51 cm. / Courtesy Galerie Anne de Villepoix, Paris

Sans rivaliser encore avec la foire 1:54, cette troisième édition d’AKAA s’est nettement bonifiée avec l’arrivée de nouvelles galeries. Attention les yeux chez Didier Claes ! Un grand stand miroitant – était-ce bien nécessaire ? – sert d’écrin à de très beaux objets d’art africain classique dialoguant avec des dessins et une sculpture du Sud-Africain Kendell Geers. « Il faut montrer que l’art africain ne se limite pas aux objets classiques. Il se poursuit jusqu’à aujourd’hui et les artistes actuels regardent aussi le passé », précise Didier Claes, qui constate une porosité entre les deux clientèles d’art classique et contemporain.

Des grands noms comme Kendell Geers ou son confrère Roger Ballen, dont le marché est international, restent des exceptions dans un salon qui privilégie surtout de plus jeunes artistes comme l’Ivoirienne Joana Choumali ou la Marocaine Safaa Erruas, et quelques nouvelles découvertes telle Adjaratou Ouedraogo, présentée par Anne de Villepoix. En de petits dessins tendres et faussement naïfs explorant la question de l’enfance, la jeune Burkinabée de 37 ans croque à merveille ces corps et esprits en mutation. Autre coup de cœur, chez Magnin-A, les peintures du Malien Amadou Sanogo qui moquent les gouvernants africains et, plus encore, les gouvernés. Dotés d’instruments de musique mais privés de têtes, ces derniers apparaissent comme des beaux parleurs incapables de raisonner.

Des redécouvertes

AKAA n’oublie pas non plus les figures établies mais méconnues en France comme l’Ivoirien Ernest Dükü dont les derniers dessins schématisent les nucléotides de l’ADN pour mieux traiter d’autres déterminismes qui nous lestent. Parmi les redécouvertes, ne pas rater chez Jean Brolly le fonds d’Adama Kouyaté, un photographe malien qui avait ouvert son premier studio photo en 1949. Faute de vivre à Bamako, il n’a pas connu la même reconnaissance qu’un Malik Sidibé auquel on l’a trop souvent comparé. Pourtant, ses clichés en noir et blanc se libèrent des canons de la photo de studio par leur éclairage, les jeux d’ombre, les poses parfois très spontanées, reflet d’une rare complicité entre le photographe et ses modèles.

Autre redécouverte intéressante, celle du Mozambicain Ernesto Shikhani, connu plutôt pour son travail à l’époque de la décolonisation, mais dont la galerie Perve présente plutôt les dernières œuvres, abstraites, à la palette vive. Ainsi, AKAA se met sur les bons rails. Lentement ou, plutôt, à son rythme.

AKAA, du 9 au 11 novembre au Carreau du Temple, 4, rue Eugène-Spuller, 75003 Paris. www.akaafair.com