Cancers : aucune donnée pour 78% de la population française

Cancers : aucune donnée pour 78% de la population française

LE MONDE SCIENCE ET TECHNO

Alors qu’un nombre croissant de pays européens ouvrent des registres des cancers ayant une couverture nationale, la France ne compte ses cancers que sur un territoire comptant 22 % de sa population.

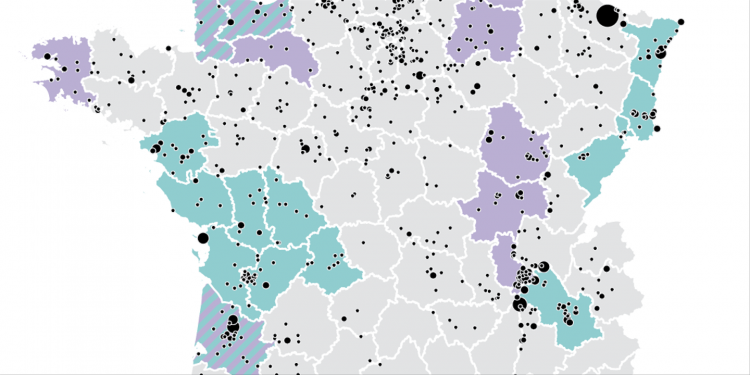

Fin 2010, des militants envahissent l’Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ARS-PACA, pour connaître le nombre de cancers à Fos-sur-Mer et autour du très industrialisé étang de Berre. « Ils pensaient qu’on leur cachait la vérité, se souvient Laurence Pascal, de l’ARS-PACA. Mais la vérité, c’est que nous n’avions pas les chiffres. » Et pour cause : en France, le décompte précis des cas n’est effectué que pour 22 % de la population, dans 22 départements. Pour le reste du territoire, il n’y a aucune donnée. Rien pour Paris, le Rhône, ou les Bouches-du-Rhône où se trouvent Marseille et Fos-sur-Mer.

Les fichiers de l’Assurance-maladie, alimentés par les cartes Vitale, ne contiennent pas le diagnostic des patients. Seulement le nom des médicaments à rembourser. Or, comme une même molécule thérapeutique peut être prescrite pour plusieurs pathologies, ils ne permettent pas vraiment de déduire un diagnostic. De fait, pour repérer et dénombrer les cancers, il faut croiser plusieurs sources d’informations, celles des hôpitaux, des laboratoires d’analyses ou d’imagerie médicales et du registre des décès. Un travail complexe réalisé par les registres des cancers, des structures associatives montées à l’échelle départementale et qui permettent de calculer l’incidence des cancers sur le reste du territoire. Comme dans les Bouches-du-Rhône.

A défaut de réponse immédiate, l’ARS-PACA décide de confier à Laurence Pascal la mission du décompte. Dans le cadre du projet Revela13, elle obtient les autorisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et commence en 2012 à dénombrer les cancers du département. Pas tous. « Cela aurait coûté trop cher, reprend Laurence Pascal. On s’est concentré sur les cancers signalés », à savoir ceux de la vessie, du rein et les leucémies aiguës, le tout pour un budget de 75 000 euros par an.

Croiser les informations

« Au début, on a privilégié les réunions de concertation pluridisciplinaires durant lesquelles les médecins discutent du traitement des patients. Mais cette source était biaisée et ne permettait pas d’identifier tous les cas. » Impossible d’obtenir des chiffres crédibles sans croiser davantage d’informations issues des hôpitaux ou des laboratoires d’analyses… sans faire en somme le travail d’un vrai registre.

Les résultats de Revela13, à paraître en mars 2019, suggèrent un taux anormalement élevé de cancers de la vessie et un effet cluster, c’est-à-dire une zone où les cancers sont géographiquement plus élevés qu’ailleurs. De quoi justifier peut-être la création d’un registre dans les Bouches-du-Rhône. Mais l’idée, évoquée le 11 octobre 2018 au Sénat, n’emballe pas tous les experts.

« Pour étudier ce type de phénomène, affirme Philippe-Jean Bousquet, responsable du département Observation, veille et évaluation à l’Institut national du cancer (INCa), il existe d’autres outils. » Comme la détection de substances toxiques au sein de la population ou des approches participatives inspirées par l’étude franco-américaine Fos Epseal.

Pour faire remonter les problèmes, il y a en outre les saisines déposées auprès des ARS. Entre 2010 et 2015, Santé publique France (SPF) en a ainsi reçu une cinquantaine liées à des pollutions industrielles ou agricoles. Pour la plupart, les impacts n’ont pas été confirmés, faute d’un effet réel ou d’un effectif suffisant autour de pollutions souvent très localisées. « Du coup, on projette de regarder ces phénomènes à l’échelle nationale, en agglomérant des sites comparables, » assure Sébastien Denys, directeur du pôle Santé environnement de SPF.

On se dit alors qu’un registre national des cancers pourrait leur faciliter la tâche. Sauf qu’aucun expert n’est de cet avis. Pour l’INCa et SPF, la priorité est d’améliorer le croisement et l’exploitation des bases de données médico-administratives existantes. Qu’importe la vague de registres nationaux qui déferle sur l’Europe, la France, ce territoire présentant l’un des taux de cancers les plus forts du monde, une agriculture intensive sur 30 % de sa surface et quelque 500 000 sites industriels distincts, la France donc serait pour Philippe-Jean Bousquet « à la pointe » du suivi épidémiologique.

« Oui, je sais, c’est contre-intuitif, répond Alain Monnereau, président de Francim, le réseau des registres français. Mais il faut bien comprendre que les registres sont des outils de recherche, conçus pour répondre à des questions précises. » En l’occurrence, la couverture actuelle permet le calcul de l’incidence et de la survie pour l’ensemble des départements. De quoi mieux évaluer l’efficacité des traitements et l’identification des facteurs de risque de cancer dont les principales causes avérées sont le tabac, l’obésité et l’alcool. « Ce n’est pas rien. Il y a aussi des registres spécialisés pour approfondir des questions précises », comme le registre des hémopathies malignes de Gironde, utilisé pour étudier l’impact des pesticides ou les inégalités de prise en charge. « Nous avons aussi un registre des cancers pédiatriques qui couvre l’ensemble du territoire et sert de sentinelle. »

Puissance statistique

« C’est d’ailleurs pour déterminer l’impact des pollutions sur les cancers que j’ai créé en 1995 le registre national des hémopathies malignes de l’enfant », explique Jacqueline Clavel, codirectrice du registre national des cancers de l’enfant et qui a, entre autres, pointé une sur-incidence de leucémies près des grands axes routiers ou des lignes à haute tension. Reste qu’avec 1 700 nouveaux cas de cancers par an, le registre national des cancers de l’enfant a une puissance statistique assez faible pour les expositions peu fréquentes. « Pour ces dernières, nous commençons à travailler en collaboration avec les autres registres européens. »

« Faire l’équivalent avec les registres adultes coûterait beaucoup trop cher », assure Alain Monnereau. Entre 60 et 70 millions d’euros par an. « Nous avons déjà du mal à obtenir les 10 millions d’euros nécessaires au fonctionnement des registres actuels. Voir trop grand pourrait menacer la pérennité du système en place. Or le suivi, et donc le financement sur le long terme, est un élément crucial de cette recherche. » Pour ce médecin, il s’agit de considérer le verre à moitié plein, et de saisir qu’il existe une balance entre l’argent investi dans l’observation et le préventif – les registres par exemple – et dans le curatif, d’un très bon niveau en France. « Pour faire évoluer réellement le système, il faut une vision prospective et nationale. » Laquelle ?

Là, les experts ne manquent pas d’idées. Les uns aimeraient améliorer la représentativité de l’échantillonnage en couvrant au moins l’une des trois grandes villes françaises, ou une zone très industrialisée puisque le maillage actuel évite toutes les régions à forte densité d’usines Seveso. Mais le cancer n’est pas le seul sujet d’intérêt pour les registres épidémiologiques : d’autres experts préféreraient que l’on se concentre sur les pathologies respiratoires, cardio-vasculaires, ou les petits poids de naissance qui pourraient être plus facilement connectables aux pollutions. A ce jour, aucun de ces troubles ne fait l’objet d’un recensement.