Au Congo, la peinture populaire tient la chronique du quotidien

Au Congo, la peinture populaire tient la chronique du quotidien

Par Roxana Azimi (contributrice Le Monde Afrique)

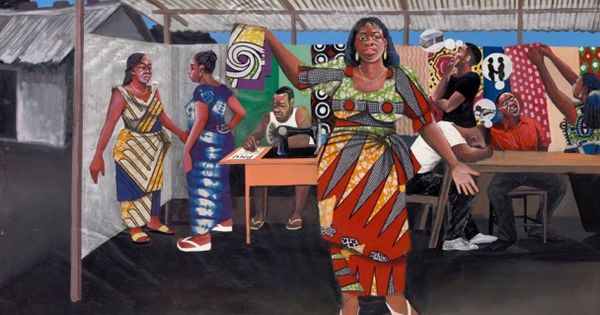

Dense et documentée, l’exposition « Congo Art Works », à Bruxelles, jette un éclairage plus anthropologique qu’esthétique sur la peinture populaire congolaise.

Cela pourrait faire l’objet d’une thèse : comment aborder un même sujet, la peinture populaire congolaise, sous deux angles différents. Le hiatus est saisissant entre l’exposition « Beauté Congo », organisée en 2015 par le galeriste André Magnin à la Fondation Cartier, à Paris, et « Congo Art works », orchestrée jusqu’au 22 janvier à BOZAR, à Bruxelles, par Sammy Baloji, artiste congolais et Bambi Ceuppens, conservatrice au musée royal de l’Afrique centrale (Mrac), à Tervuren.

Construit à partir de la collection que l’historien Bogumil Jewsiewicki a constituée entre 1968 et 2012 et qu’il a offerte dans la foulée au Mrac, l’accrochage bruxellois est moins esthétique qu’historique, anthropologique et politique. Il ne s’agit pas là de convaincre le public occidental de la vitalité de la scène kinoise, comme c’était le cas à la Fondation Cartier, mais de décrypter la fonction de l’art dans la société congolaise de la période précoloniale à nos jours.

De prime abord, le visiteur peut être déçu. Ici, pas d’alignements de chefs-d’œuvre, pas de feu d’artifices chamarrés, pas de grands formats qui épatent. La prime est donnée à la reproduction d’une même scène, d’un même thème par des artistes différents, pour la plupart inconnus. Hormis Cheri Chérin et Syms, les grands noms de Kinshasa sont absents des cimaises. Bogumil Jewsiewicki l’admet, il est passé à côté de Moké et Samba par méprise : il croyait que leur audience n’était qu’étrangère.

Nouvelle classe moyenne

En revanche, il a étendu ses recherches à quinze villes congolaises. « Ce n’est pas de la peinture achetée pour ce qu’est la peinture, mais pour ce qu’elle représente dans la société d’où elle vient », explique Sammy Baloji. Et d’ajouter : « cette collection de peintures n’est rien sans la collection de documents ». Pour mieux saisir le contexte de création des œuvres, les deux commissaires les ont confrontées aux archives accumulées par Bogumil Jewsiewicki, notamment des photos d’intérieurs congolais et des publicités coloniales.

Les congolais victimes de la colonie, Tshibumba Kanda Matulu, Simba Bulawa, Lubumbashi, 1973 | Royal Museum for Central Africa

La peinture congolaise apparaît dans les années 1950 et se taille très vite une place dans les intérieurs de la nouvelle classe moyenne congolaise, les « évolués », qui imitaient les Européens. Ces œuvres allégoriques à dimension morale sont toutefois très différentes de celles produites pour un public colonial par l’école du Hangar, fondée en 1946 par le Français Pierre Romain-Desfossés à Lubumbashi, anciennement Elisabethville. Bien qu’ils se sont d’abord insinués dans les intérieurs aisés, avant d’être prisés dans les années 1970-1980 par la classe moyenne congolaise, ces tableaux n’étaient pas des marqueurs sociaux mais des déclencheurs de conversations.

Dominants et dominés

Car l’art populaire chronique l’histoire en marche, mais aussi le passé en illustrant l’affrontement entre Congolais et colons belges, dont la violence, physique et symbolique, est partout présente. Ainsi la représentation d’un crocodile qui avale un poisson renvoie à la justice coloniale qui broie le colonisé. Ailleurs, une toile sous-entend que les missionnaires ne respectaient pas le secret de la confession. La question des dominants et dominés ne passe pas que par les coups de chicotte fréquemment représentés par les peintres, mais par les changements de techniques et pratiques qu’a provoqués la colonisation.

L’agent colonial Georges Thiry aurait, selon ses dires, libéré Albert Lubaki et Djilatendo, peintres de case, en leur fournissant du papier. « L’ignorance de l’existence du papier, du tableau en toile, des crayons de couleur, des couleurs à l’huile, fait que ces artistes nés doivent se rejeter sur l’ivoire, le bois ou la vannerie et deviennent des ivoiristes et des sculpteurs sur ébène », écrira-t-il. De ce changement de support sont nées des œuvres modernes à couper le souffle. Trop modernes justement au goût des Belges qui n’attendaient des artistes africains que l’imagerie de la brousse. Le travail de Djilatendo, qui s’inspirait des motifs décoratifs Kuba, fut refusé lors de l’exposition de 1929 au Palais des beaux-arts de Bruxelles. En revanche le public colonial a acclamé les œuvres des peintres de l’école du Hangar. Ces derniers avaient beau vivre à Elisabethville, ils représentaient des scènes animalières. Ont-ils été orientés vers ce bestiaire, alors que certains n’avaient probablement pas vu d’animaux sauvages en dehors du zoo d’Elisabethville ? Difficile à dire.

Une chose est sûre : les colons niaient la « contemporanéité » des colonisés. Comme pour les contredire, l’exposition présente d’entrée de jeu des portraits de Congolais vêtus à l’européenne à la fin du XIXe siècle et dans les années 1930, alors que la propagande coloniale renvoyait principalement l’image d’un Congo rural. C’est ce prisme que des générations de peintres populaires s’appliqueront à dynamiter, en illustrant les préoccupations de la société urbaine, de la dictature de Mobutu aux ravages du sida.