Comment l’Afrique peut mieux négocier avec la Chine

Comment l’Afrique peut mieux négocier avec la Chine

Par Folashadé Soulé

Si les contrats d’infrastructures signés avec Pékin sont contraignants, certains pays tirent leur épingle du jeu, pointe Folashadé Soulé. Les autres pourraient s’en inspirer.

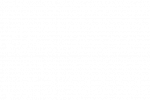

Le président chinois, Xi Jinping, lors du Forum Chine-Afrique à Pékin, le 4 septembre 2018. / POOL New / REUTERS

« On ne négocie pas avec la Chine ! » Voilà la première réponse des diplomates et fonctionnaires africains interrogés dans le cadre d’un projet de recherche (en anglais) sur les pratiques de négociation avec la Chine quand il s’agit de projets d’infrastructures. Il existe en effet une perception partagée selon laquelle les conditions imposées par les entreprises et banques de développement chinoises sont peu ou pas négociables, de peur que l’offre de financement n’aille ailleurs.

La Chine est actuellement le premier pourvoyeur de financement d’infrastructures sur le continent – comme l’a encore illustré un récent engagement de 60 milliards de dollars (environ 52 milliards d’euros) pris lors du Forum Chine-Afrique de septembre 2018. Les grands projets prévus comprennent des centrales hydroélectriques en Angola et en Guinée, une raffinerie de pétrole au Nigeria ou encore la construction d’une ville nouvelle en Egypte.

Pourtant, une observation de plus près, sur le terrain, révèle que certains gouvernements africains sont bien meilleurs que d’autres pour négocier avec les Chinois. Les projets de chemin de fer en Afrique de l’Est semblent en être un bon exemple : au Kenya, le standard gauge railway est le plus grand projet d’infrastructure depuis l’indépendance du pays, en 1963. La China Eximbank a fourni, sous forme de prêt, la plus grande partie du financement de la phase 1 (472 km de voies entre Nairobi et Mombasa) pour un coût de 3,2 milliards de dollars. Chez le voisin éthiopien, une ligne de train électrique plus moderne reliant Addis-Abeba à Djibouti, qui est également financée par la Chine, a ouvert il y a deux ans. Son coût est de 3,4 milliards de dollars, pour 756 km. Le gouvernement kényan explique cette différence par des critères techniques liés au terrain et à la nécessité de transporter des volumes de fret plus importants. Pourtant, des révélations récentes confirment que des dysfonctionnements majeurs ont eu lieu en amont, notamment dans le processus de négociation.

Les nouvelles locomotives de Kenya Railways / EPA

En apparence, les gouvernements africains semblent avoir une marge d’action limitée. Pourtant, ils peuvent apprendre les uns des autres. Malgré des clauses initiales très contraignantes, un contrat favorisant la création d’emplois (notamment pour les travailleurs qualifiés), le transfert de connaissances et de technologies, le respect des normes environnementales et de construction, et l’utilisation de matériaux de qualité reste possible. Ceci dépend de quatre conditions :

1. Eviter les négociations fragmentées

Généralement, après des réunions bilatérales ou multilatérales sino-africaines et les engagements financiers qui s’ensuivent, des entreprises chinoises (provinciales ou nationales), soutenues par la mission économique et commerciale et l’ambassade de Chine dans le pays, établissent des contacts initiaux avec le cabinet du premier ministre, les ministères stratégiques (notamment ceux des affaires étrangères, des finances et de la planification) et les ministères techniques (notamment ceux des transports et travaux publics, de l’agriculture ou du logement) à la recherche de projets d’infrastructures internes prioritaires.

Dans certains pays, comme le Togo et le Cameroun, les ministères stratégiques prennent la tête des négociations, tandis que d’autres, comme le Bénin et le Kenya, permettent aux ministères techniques de poursuivre des pourparlers décentralisés. Dans ce deuxième cas de figure, ces ministères techniques peuvent être amenés, afin d’accélérer le processus, à omettre de consulter les ministères stratégiques comme ils sont censés le faire, et à avancer de façon indépendante, alors même qu’ils n’ont parfois aucune expérience de négociation préalable avec les Chinois. En pratique, les accords ainsi obtenus peuvent se révéler moins bénéfiques pour les pays africains et favorisent les pratiques de corruption.

Une enquête pour corruption a par exemple été ouverte dans le cadre du projet de chemin de fer au Kenya. Il est désormais avéré que ce contrat, très coûteux et peu avantageux, est également lié à des problèmes de coordination et de contournement d’acteurs clés (Kenya Railways en particulier) pendant les négociations.

Impliquer tous les ministères concernés dans une négociation peut en effet prendre plus de temps. Le processus est toutefois plus cohérent et le projet qui en résulte moins susceptible d’enfreindre les réglementations nationales.

2. Renforcer les équipes de négociateurs

Deuxièmement, le caractère avantageux ou désavantageux du résultat obtenu par les gouvernements africains dépend des formes d’intervention de la présidence au cours des négociations. Celle-ci, souvent guidée par des motivations politiques et par la nécessité de respecter des promesses électorales – notamment en ce qui concerne la construction d’infrastructures –, peut être amenée à s’immiscer dans le processus, via une pression exercée sur les fonctionnaires. Cela aboutit généralement à un manque d’application de la réglementation nationale.

Au Bénin, par exemple, lors de négociations sur l’axe routier interrégional Akassato-Bohicon en 2010, les entrepreneurs chinois mécontents de certaines conditions imposées par les fonctionnaires et experts du ministère des travaux publics se sont plaints directement auprès du président Boni Yayi. Celui-ci a accepté d’intervenir, ce qui a abouti au contournement des règles nationales en matière de construction et d’emploi.

Mais l’intervention peut s’avérer utile lorsqu’elle consiste à fournir une expertise spécifique aux entités gouvernementales pendant les négociations. Au Bénin sous l’actuel chef de l’Etat, au Togo, au Sénégal et en Tunisie, la présidence a été amenée à solliciter des cabinets d’avocats internationaux dont les experts disposaient d’une expérience professionnelle au sein de ministères stratégiques chinois tels que ceux des affaires étrangères et du commerce, ou dans les banques de développement (dont la China Eximbank). Ces experts fournissaient des conseils techniques et judiciaires pour mieux comprendre le fonctionnement de ces institutions et leurs différents critères et conditions de prêt.

Une expertise supplémentaire peut donc avoir un impact à la table des négociations si elle n’est pas ponctuelle, mais fait partie d’une stratégie institutionnalisée sur le long terme. En effet, la disparité des acteurs prenant part à la plupart des pourparlers sino-africains se traduit par la coexistence de styles de négociation différents. Les équipes africaines sont en grande partie composées de chefs de division et de fonctionnaires dotés de compétences plus ou moins techniques, de ministres et parfois du président. Du côté chinois, la présence combinée de représentants d’ambassades, de missions économiques et commerciales, et d’émissaires d’entreprises publiques est un indicateur de cette double logique politico-économique où le marché et l’Etat négocient d’une seule voix pour optimiser les profits – et qui aboutit souvent à des tactiques agressives auxquels leurs interlocuteurs africains ne sont pas habitués.

Les négociateurs chinois adoptent souvent une approche du type « c’est à prendre ou à laisser ». Face à cette attitude, les gouvernements africains ne prennent pas suffisamment en considération le fait que la Chine dispose de surplus qu’elle cherche à écouler, et a donc besoin des marchés du continent. Une autre technique de négociation serait de l’opposer plus régulièrement à d’autres pays qui cherchent à financer des projets d’infrastructures en Afrique, comme la Turquie, les Emirats arabes unis et la Corée du Sud.

3. Ecouter la société civile

Troisièmement, le succès des négociations dépend de la responsabilité des gouvernants vis-à-vis des préoccupations des populations et des sociétés civiles du continent. Si les Africains ont une perception généralement positive de la Chine, comme le démontre une enquête Afrobarometer (en anglais) effectuée auprès de 54 000 personnes dans 35 pays, une vision négative de ce pays existe également.

Elle est due à la mauvaise qualité des produits chinois, au manque de transparence autour des contrats, à la perception croissante selon laquelle la présence chinoise en Afrique se traduit par la suppression d’emplois, ainsi qu’aux soupçons de corruption des élites locales. Si les gouvernements du continent ne tiennent pas compte de ces perceptions, les organisations de la société civile et les médias dénonceront à juste titre le favoritisme de leurs gouvernants envers la Chine, comme ce fut le cas au Kenya autour de l’affaire du chemin de fer.

4. Partager et accroître les connaissances

Négocier avec la Chine est une pratique relativement nouvelle pour les gouvernements africains. Ceux-ci devraient saisir toutes les occasions permettant de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques. Les universités ont également un rôle à jouer : le nombre de centres d’études asiatiques en leur sein reste trop limité. Elles devraient en créer davantage pour combler l’écart existant en matière d’information et de connaissances malgré la présence en Afrique d’instituts culturels et linguistiques et l’inscription du mandarin dans les programmes scolaires de certains pays.

Certains ont fait valoir par le passé que les gouvernements du continent échouaient dans leurs négociations avec les Chinois parce qu’ils manquaient de stratégie. Ceci n’est que partiellement avéré : plusieurs d’entre eux mettent en place des plans d’action et négocient des marges de manœuvre. Mais le besoin d’une approche plus coordonnée et cohérente se fait sentir – un axe sur lequel la Chine a considérablement avancé de son côté. Pour les gouvernements africains, une absence d’accord reste en effet généralement préférable à un mauvais accord.

Folashadé Soulé est Senior Research Associate au programme de gouvernance économique globale de l’université d’Oxford. Elle est docteure en sciences politiques, mention relations internationales, de Sciences Po Paris.

Cet article a d’abord été publié sur le site de The Conversation.