Philippe Parreno, le mouvement perpétuel

Philippe Parreno, le mouvement perpétuel

M le magazine du Monde

Le vidéaste et plasticien français expose jusqu’au 2 avril 2017 à la Tate Modern, à Londres, une œuvre qui explore les frontières entre la fiction et la réalité.

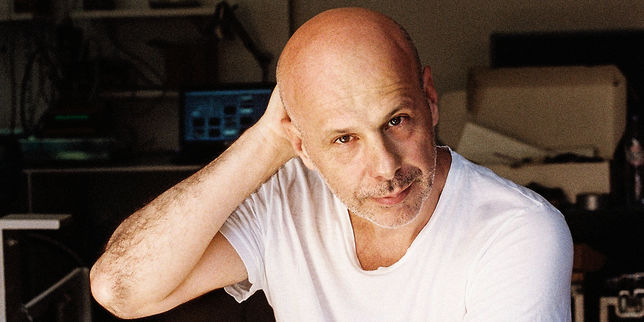

Philippe Parreno dans son atelier parisien du 11e arrondissement. | Henry Roy pour M Le magazine du Monde

Un ordinateur qui palpite comme un cœur, des ballons gonflés d’hélium qui vivent leur vie dans les recoins des pièces et jusque dans les toilettes. Partout, des appareils informatiques obscurs. L’atelier de Philippe Parreno, dans le 11e arrondissement parisien, est une ruche studieuse où s’affairent ingénieurs et programmeurs. C’est ici que l’artiste français a conçu l’installation déployée depuis le 4 octobre dans le Turbine Hall de la Tate Modern, à Londres. Un espace qui invite des artistes à des cartes blanches et que Parreno confie avoir décrypté « comme on lit les lignes de la main ». Son intention tient en une phrase : « Mettre du temps dans l’espace. »

D’accès gratuit, l’immense sas bétonné est quotidiennement emprunté par les employés du coin qui, sandwich à la main, y prennent leurs quartiers à l’heure du déjeuner ou par les nannies qui y promènent leurs têtes blondes pour le goûter. « Tu entres dedans comme dans un parc, chuchote l’artiste de sa voix douce. On peut se permettre d’être dans une écoute flottante, de rater des choses, de ne pas voir tout de suite et de revenir. » Pendant les huit heures d’ouverture du musée, les écrans descendent et remontent, les lumières clignotent. Tout doucement, les choses se précisent ou se dérobent. L’espace s’anime, intègre des sons de la ville ou se mure dans le silence. L’ensemble est contrôlé par une étrange machine au croisement de la biologie et de l’informatique. Il y aura des surprises et des bugs tout au long des six mois de l’exposition, promet-il.

C’est que, chez Parreno, né en 1964, l’idée n’est jamais définitive : elle mijote, macère, mute. Scolarisé à l’adolescence dans un lycée autogéré, il n’a depuis rien perdu de ce côté free style. Avec lui, rien n’est fixé, jusqu’au dernier moment. Et même encore après. Le titre de son installation a changé trois fois. Et il ne s’interdit pas d’apporter des modifications en cours de route, comme autant de repentirs. Il a ainsi remonté pour l’occasion un film sur une prostituée chinoise. « Les gens me disent : “Tu changes tout le temps”, reconnaît-il en souriant. On ne reproche pas à un peintre qui ajoute du rouge sur du bleu de changer d’avis : il compose ! Moi, c’est pareil. »

L’installation « Anywhen », de Philippe Parreno, présentée dans le Turbine Hall de la Tate Modern. | Tate Photography

L’artiste préfère la trajectoire à la destination. Au point qu’on lui a souvent prêté une réputation d’intello fumiste, qui lit et cherche plus qu’il ne produit. Il n’est pas le seul. Parreno est le produit d’une génération et d’une école, celle des beaux-arts de Grenoble, où il a traîné ses guêtres avec d’autres artistes aujourd’hui réputés comme Dominique Gonzalez-Foerster et Pierre Joseph. Mais c’est au Magasin, le centre national d’art contemporain de Grenoble, où il sera assistant d’artiste, qu’il mûrit son projet. A Paris, il fréquente pendant un an l’Institut des hautes études en arts plastiques avant de connaître un choc, en 1985, avec l’exposition « Les Immatériaux » de Jean-François Lyotard au Centre Pompidou.

De grandes réussites et quelques loupés

Il est de cette communauté d’artistes regroupés sous la bannière de l’esthétique relationnelle, concept établi par Nicolas Bourriaud en 1995, où s’agrègent le Thaïlandais Rirkrit Tiravanija ou le Britannique Liam Gillick. Une famille qui tisse une grammaire commune, faite d’attitudes plus que de formes, de situations plus que d’œuvres finies. Chez Parreno, les idées ne se matérialisent qu’accessoirement dans des objets, souvent d’ailleurs sur le mode du furtif, de l’évanescent. Pour s’en expliquer, il avance cette comparaison : « Tu vois le tableau de Delacroix dans l’église de la rue de Turenne ? Il y a un interrupteur qui s’allume et s’éteint. Tu ne le vois que par intermittence. » Et de préciser : « Le réel, c’est quelque chose qui existe même quand tu fermes les yeux. » D’où sa fascination pour les fantômes et les ventriloques, le sujet et sa disparition.

Même si de fines articulations se dessinent en pointillés, son œuvre, faite de bonds intuitifs et aléatoires, de fulgurances et de plages de silence, de grandes réussites et de quelques loupés, se dérobe aux tentatives de synthèse. Sans doute sait-il distribuer les mêmes cartes avec suffisamment d’élégance pour qu’on n’y relève pas de redites. Les obsessions sont pourtant bien là : du cyberpunk à Twin Peaks en passant par la bande dessinée ou la psychanalyse. « J’ai toujours bien aimé tout ce qui est trans : transversal, transculture, transdisciplinaire », confie-t-il. Transcendantal ? « Pas trop, non. »

Le miraculé mallarméen

Son processus se fonde sur l’échange. Et encore davantage sur le temps. Son film Zidane. Un portrait du XXIe siècle, réalisé avec l’artiste Douglas Gordon, a ainsi nécessité neuf mois de montage à partir des plans pris par dix-sept caméras ayant filmé le footballeur lors d’une rencontre, en 2005, entre le Real Madrid et Villarreal. Chez lui, pas de course à l’échalote, pas de médaille en chocolat ni de podiums à conquérir : Parreno n’a pas géré sa carrière au gré d’une idée fixe, mais de ses curiosités, frottements et collaborations. Dès 1987, il travaille en copyleft, c’est-à-dire qu’il laisse à d’autres le droit de réinventer ses œuvres.

Dans l’atelier parisien de Philippe Parreno, des appareils informatiques obscurs… | Tate Photography

Un concept cristallisé dans le projet Ann Lee, No Ghost Just a Shell, lancé en 1999 avec Pierre Huyghe et repris en mains par une vingtaine de ses confrères. Le personnage de manga Ann Lee, jeune fille gracile aux yeux tristes, devient alors une coquille prête à accueillir mille récits. Aujourd’hui, l’artiste a davantage tendance à signer ses projets. Retour en force égotique ? Pas vraiment. « Avec ma maladie [un cancer, dont il a guéri], l’individualité m’a rattrapé, murmure-t-il. Pendant quatre ans, j’ai dû ouvrir des portes anciennes que j’avais tenues fermées, faire avec ma propre subjectivité. »

Quatre ans au cours desquels il dessine abondamment, et livre deux films sublimes, gorgés d’affects et de nostalgie : CHZ (Continuously Habitable Zones), plongée crépusculaire dans un jardin charbonneux spécialement créé au Portugal, et Marilyn, histoire d’une star tuée par son image, à laquelle l’artiste tente de redonner vie alors que lui-même lutte contre la mort. Le robot qui a reconstitué l’écriture de Marilyn est aujourd’hui calé dans un coin de son atelier, en attendant de lui trouver un nouvel usage. Pour l’heure, il a d’autres préoccupations, la magie, en premier lieu. « Ça ne s’est pas encore exprimé dans mon travail, mais ça va venir, dit-il en souriant. Je suis encore un apprenti sorcier. » Parreno, le miraculé mallarméen, n’a rien perdu de son goût du jeu.

« Philippe Parreno », commission Hyundai, Tate Modern. jusqu’au 2 avril, www.tate.org.uk

Voir la vidéo :

Entre les objets de Philippe Parreno

Durée : 03:04