Uhuru Kenyatta investi à la présidence du Kenya, mais à quel prix ?

Uhuru Kenyatta investi à la présidence du Kenya, mais à quel prix ?

Par Bruno Meyerfeld

Le scrutin présidentiel de 2017, censé n’être qu’une formalité, s’est transformé en pugilat sanglant pour le pouvoir.

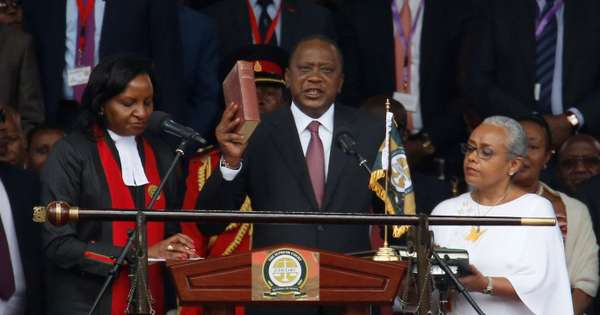

Depuis mardi 28 novembre, le Kenya a un « nouveau » président. Dans un stade de la banlieue de Nairobi, face à une fanfare militaire, 60 000 supporters chauffés à blanc et une quinzaine de chefs d’Etat, Uhuru Kenyatta a prêté serment pour son second mandat à la tête du pays. Du bruit, du beau monde, un peu de soleil : tout pour tenter de faire oublier la crise politique de ces derniers mois. Tout pour dissimuler, le temps d’une fête, les maux qui rongent le Kenya.

« Les élections sont maintenant derrière nous (…) Je vais consacrer mon temps et mon énergie à construire des ponts », a promis M. Kenyatta dans son discours d’investiture, reconnaissant que « cette période a été difficile », mais saluant l’esprit de « résilience » de ses compatriotes.

Le pays a donc un président. Mais à quel prix ? Le scrutin de 2017, censé n’être qu’une formalité, s’est transformé en pugilat sanglant pour le pouvoir. Il a mis en péril les fragiles équilibres du pays et jeté aux flammes, en l’espace de quelques semaines, dix ans de travail acharné pour la paix et la réconciliation, menées par les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile, suite aux terribles violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait 1 100 morts et 600 000 déplacés.

Préparée de longue date et soutenue à bout de bras par la communauté internationale, l’élection est un fiasco complet. Plusieurs dizaines de Kényans (pour l’essentiel des partisans de l’opposant Raila Odinga) ont perdu la vie dans les affrontements avec la police. Cette dernière s’est illustrée par une brutalité inouïe et des méthodes d’un autre âge, tirant à balles réelles sur la foule, tabassant sans discrimination simples civils et manifestants.

Farce politicienne

L’investiture n’a d’ailleurs pas mis aux violences, au contraire. Les forces de l’ordre sont intervenues mardi pour disperser un rassemblement organisé par l’opposition dans le sud-est de la capitale. Au moins deux personnes ont été tuées dans les échauffourées, dont un jeune garçon touché par une balle perdue. Dans la foulée, Raila Odinga, se considérant comme le « président légitime », a annoncé qu’il comptait lui-même prêter serment le 12 décembre comme chef de l’Etat du Kenya.

Tout cela ne risque pas d’apaiser un pays à bout de nerf. Dans la mêlée des élections, des ONG, des juges, des militants de la paix ou des employés de la commission électorale ont en effet été intimidés, menacés, battus, enlevés voire torturés – et ce par les deux camps. Conséquence du boycottage de l’opposition : à peine un tiers des Kényans se sont rendus aux urnes le 26 octobre et Uhuru Kenyatta a été réélu dans la violence avec un score affligeant de 98 % des voix. Il ne dispose plus que d’une légitimité de paille.

Derrière cette farce politicienne, souvent tragique et parfois grotesque, le cycle électoral aura marqué pour le pays un tournant dangereux aux conséquences potentiellement dévastatrices sur le long terme, en particulier lors du prochain scrutin prévu pour 2022.

Il a fait resurgir les démons du Kenya, que beaucoup pensaient à peu près enterrés. A plusieurs reprises ces derniers mois, en effet, des groupes de centaines d’habitants issus de communautés rivales se sont affrontés en plein jour dans les rues de Nairobi, armés de simples machettes et de couteaux de cuisine : des scènes de bataille rangées terrifiantes entre voisins. Du jamais vu depuis dix ans.

Ces quelques incidents sont certes restés isolés. Mais ils n’augurent rien de bon. Car, plus que jamais, les Kényans sont repliés sur leurs bases communautaires et ethniques, au point que l’existence même du pays comme nation et comme Etat paraît aujourd’hui remise en cause.

« Yougoslavie africaine »

Le problème n’est certes pas nouveau. Avec 44 groupes ethniques officiels et des centaines de sous clans, le Kenya est l’un des pays les plus divers d’Afrique. Mais depuis des décennies, l’antagonisme entre les différentes communautés a été exacerbé par les politiciens de tout bord. Un jeu dangereux, débuté sous le régime autoritaire de Daniel arap Moi (1978-2002), qui a miné l’unité du pays et fini de transformer la démocratie en un vaste système clientéliste, où chaque communauté suit aveuglément ses leaders et protège ses intérêts.

Dans une bonne partie du Kenya, on ne se sent tout simplement plus kényan. Au point que l’idée d’un divorce, sous la forme d’une sécession des zones favorables à l’opposition (sous la forme d’une « République populaire du Kenya » indépendante) ou d’un grand « reke tumanwo » (rien de moins que le démantèlement en règle du pays selon des lignes ethniques) trouve un écho favorable chez une grande partie de la population, accablée par la pauvreté et déçue par une démocratie corrompue et à bout de souffle.

A Nairobi, plusieurs intellectuels n’hésitent pas à comparer le Kenya à une véritable « Yougoslavie africaine », prête à imploser dans le sang. Une analyse qui reste à nuancer, car le pays dispose encore de puissants garde-fous. Il abrite l’une des sociétés civiles les plus énergiques d’Afrique et est doté d’une solide Constitution très progressiste, célébrée par une grande majorité de la population.

La décision historique de la Cour suprême d’annuler la première présidentielle du 8 août, entachée d’irrégularités, a montré qu’une institution pouvait encore, si elle le souhaitait, faire acte d’indépendance, s’opposer au pouvoir et refuser la capilotade de la démocratie.

Mais le constat est là, préoccupant : cinquante ans après l’indépendance, une nation africaine est à reconstruire. Le Kenya, seule démocratie de la région et siège de nombreuses institutions internationales, est certes toujours l’un des pays les plus dynamiques du continent, mais il brûle d’un feu intérieur. Un incendie, qui pourrait à terme remonter à la surface et l’embraser tout entier.